杏彩体育荐文 人口问题-原华荣、朱中仕:缩减人口还是稳定人口:中国向何处去的命运

杏彩体育平台注册登录入口缩减人口还是稳定人口?这既是中国人口发展的战略抉择,也是关系到中国向何处去的命运抉择。如果我们不这样尖锐地提出问题,那就会在专家们无休止的争论和国人的“昏昏”之中断送中华民族的未来。

对“控制人口数量”基本国策的实现程度存在两种解读:控制人口数量过快增长和控制人口数量过多。1980年,中央《关于控制我国人口增长问题致全体党员、共青团员的公开信》(下文简称《公开信》)即呼吁控制人口数量过快增长,号召一对夫妇生育一个孩子,并使人口在2000年不超过12亿;2000年,《中央、国务院关于加强人口与计划生育工作稳定低生育水平的决定》表达的则是控制人口数量过多,在强调稳定低生育水平的同时明确指出:“人口过多仍是我国的首要问题”。

1980年9月25日,中央发表了《关于控制我国人口增长问题致全体党员、共青团员的公开信》,次日刊发于《人民日报》头版,要求党员、团员,特别是各级干部,用实际行动带头响应国务院关于一对夫妇只生一个孩子的号召,并积极负责地、耐心细致地向广大群众进行宣传教育。《公开信 》对全社会、对我国整个计划生育工作产生了深远影响。图为成都市宣传部翻印版本局部。[图源:

随控制人口数量过快增长而来的是“控制人口数量”战略目标的基本实现,可将重点转移到提高人口素质或其他方面;由控制人口数量过多解读得出的则是“控制人口数量”战略远未完成。这里要特别指出的是,遏制人口数量过快增长只是对“三年困难”(1960—1962)后人口在20世纪六七十年代因补偿生育、“文化大”时期失控而快速增长的应对,《公开信》也未将控制人口数量过快增长作为人口发展的终极(最后)战略目标。

以人口转变完成为依据、并为人口压力基本消失等相关理论所支持的基本完成论主张稳定人口,把人口稳定在土地承载力可支持的15亿左右;以“人口多、底子薄”基本国情为依据、并为人口缩减论所支持的远未完成论则坚持缩减人口,即通过稳定低生育水平和人口高峰后的长期负增长,经政策目标(峰值人口不超过15亿)、经济社会目标(22世纪中叶降至6—8亿)阶段,到23世纪末将人口总量降至3—4亿,进而实现生态伦理目标。

中国自20世纪60年代初在全国广泛、深入、大力推行的人口和计划生育工作,在四十年的艰辛历程中取得了举世瞩目的成绩:妇女总和生育率大幅度下降(1960—2009年由5.4降至1.66),出生人口、净增人口大幅度减少(1990—2009年,出生人口由2406万减至1615万,净增人口由1645万减至662万),自然增长率降至6‰而进入低生育水平国家之列。由此,人口快速增长的势头得到有效遏止,人口压力(少生3亿)显著减轻,为改革开放创造了相对宽松的人口、社会环境。德国柏林人口发展研究所所长赖讷·克林霍尔茨在接受新华社记者专访时即这样评价道:“如果没有计划生育政策,中国的经济改革或许就无法起步。”

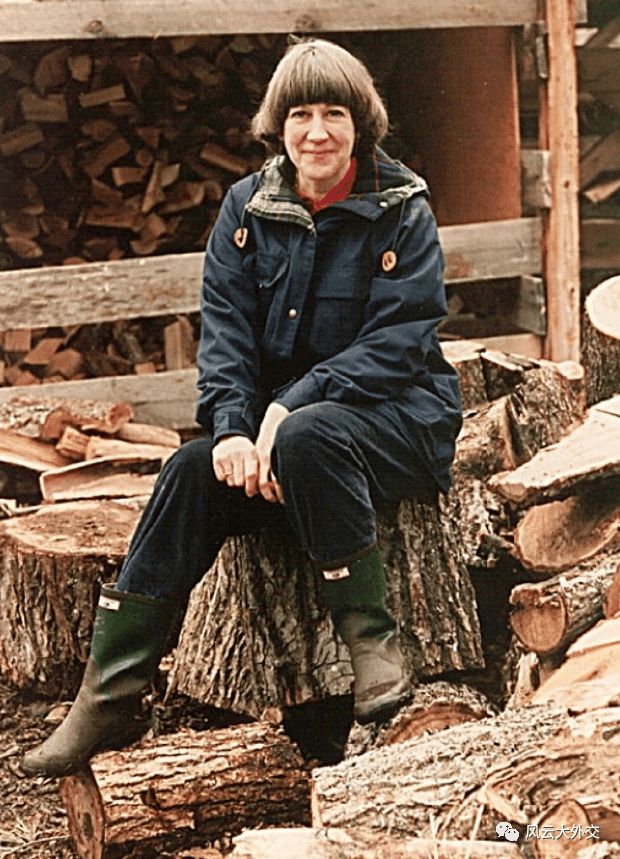

赖讷·克林霍尔茨(Reiner Klingholz,1953-),德国化学家、编辑和作家,关注人口问题,尤其是全球人口增长与城市和农村人口结构变化。2013-2019年任柏林人口与发展研究所所长。[图源:stias.ac.za]

根据走势,中国人口可望在三十年后稳定在15亿左右的水平上——这是一个被视为能为土地生产力所支持而适度、与环境相协调而均衡、不再对生态环境构成压力而可持续的稳定人口。

稳定人口以人口压力基本消失等理论(“人口—环境均衡论”、“零增长—可持续人口论”、“常量人口—压力消失论”)为判据,并得到“人口冬天论”的鼎力相助。1. “人口—环境均衡论” “人口—环境均衡论”的逻辑表述是:一个能为土地生产力支持的人口可与环境保持均衡,一个能与环境保持均衡的人口是可持续的。由是,未来15亿的稳定人口能为土地生产力所支持而可持续。为之提供支持的是《中国土地资源生产能力及人口承载量研究》:我国粮食最大可能的生产能力约为8.3亿吨,以人均500千克计,可承载16.6亿人口;以人均550千克计,可承载15.1亿人口。

“零增长—可持续人口论”是由中国科学院可持续发展战略研究组在《中国可持续发展战略报告》(1999、2000)中提出的。报告认为:一个“零增长”稳定人口的实现,即意味着中国的可持续发展迈过了第一道“门槛”,并为跨上第二、第台阶打下了坚实的基础。跨越三大“零增长”台阶的目标为:2030年实现人口数量“零增长”,突破巨大的人口增长压力,迈入可持续发展的第一级门槛;2040年实现物质、能量消耗速率“零增长”;2050年实现生态、环境恶化速率“零增长”和生态质量、生态安全的极大提高。人口“零增长”是减少人口对资源、环境、生态压力的根本条件,也是顺利迈上第二、第台阶,进而实现2050年达到中等发达国家水平这一战略目标的必要和充分条件。人口承载力是制定人口发展战略的基础依据,“可持续发展人口”即是一个以人口承载力为总约束,稳定在可持续发展临界阈规定范围之内而与环境、发展达到广义平衡的人口规模。

“常量人口—压力消失论”指一个数量趋于稳定的“常量人口”不再作用于经济和环境。它源自美国在1984年联合国人口与环境会议上所持的关于“人口增长是中性的”立场。理论表达见于“人口转变”的研究之中:在人口转变的第三阶段,数量增长趋于静止,结构变化趋于稳定,人口的数量、结构趋于“常量”而对经济增长的影响趋于中性。随后,中性观又扩展到了环境领域:人口不论其规模有多大,当其数量趋于稳定而为“常量”时,对地球生态系统的冲击量便会消失。于是,“常量人口—压力消失”的幻觉便被制造了出来——在一些人看来,只要把中国人口规模稳定在16亿,便不会再加剧生态环境危机。

坚持“老龄化就是衰亡”的“人口冬天论”则竭力夸大老龄问题的严重性,促使人们相信人口数量控制的任务已基本完成。这样,工作的重心便由控制人口数量向调整年龄结构转移,实行“人口数量控制与结构调整并举”,并全面放开二胎生育。

持续性的症结是规模而非均衡,均衡论是传统承载力理论的一种误导。一个能为土地承载力支持的人口,其与环境的均衡并不一定是持续的——人口与环境的“间断平衡”既是历史的(王朝更替、文明兴衰),也是逻辑和理论的。

发展度(发展水平、发展速度)在很大程度上是个规模问题。在大量人口与大规模经济对应的高位均衡态下,发展度便会构成对协调度、持续度的“侵蚀”。当《中国可持续发展战略报告2000》把16亿人口确定为“可持续发展人口”时,作为可持续发展健康程度的标志和三大基本特征的发展度、协调度、持续度之间便必然会出现裂痕——协调度、持续度随发展度的增加而减小。

16亿人口构成的压力将比1980年和2000年时增加约60%和25%,经济规模预计又多倍于前。由此,这一“零增长人口”对环境的冲击量必定极显著地大于以前。很难想象,一个受相对较小干扰,自20世纪80年代以来即一直处于“局部改善,总体恶化”的生态环境,会在更大的冲击量下变得良好起来。显然,与16亿相联系的“零增长人口”并非是减少人口对资源、环境、生态压力的根本条件,也不是顺利迈上第二、第台阶进而实现中国发展战略目标的必要和充分条件。

长期维持一个15—16亿的“可持续发展人口”必定会造成难以预料的各种“灾难”,或系统随时“雪崩”中断发展。《中国可持续发展战略报告》为中国构筑的第一级台阶是建立在流沙之上的,即使实现了物质、能量消耗速率的“零增长”(第二阶段目标),生态、环境恶化速率的“零增长”和环境质量、生态安全的极大提高(第三阶段目标)也将与我们的后代无缘——一个15亿的“零增长人口”是不可持续的,中华民族未来大厦的根基便被选在了随时都会喷发的火山口之上。

处于增长状态的七八亿、十二三亿人口会对环境构成冲击,而一个15亿的稳定人口对环境的压力将会消失——这显然是有悖常理的。事实上,增长着的人口会对环境构成压力,“常量人口”也同样会对环境构成压力且与规模正相关。

“常量人口—压力消失论”是统计分析的一种误导。其一,统计分析并不辨析因与果的关系,对它来说,因果关系是人为设定的,对于“风马牛不相及”的事物,它也会给出“显著相关”的结果,只要把它们放在一起进行相关分析;其二,使统计分析显示存在因果关系(“不相关”之外的各种程度的相关)不可或缺的条件是,存在因果关系的事物都必须处在变化之中。在这种情况下,当自变量,即使是一个极为重要乃至决定性的因子(在这里是人口数量)趋于稳定而不变化,即为常量时,其与因变量的相互关系便会呈统计零相关——人口数量对经济的影响或对环境的“冲击量”就这样被“荫蔽”掉了。

“老龄化并非衰亡”。片面性和对问题的夸大则使“人口冬天论”患上了“恐老症”——“谈老色变”而走上了误导决策之路。

“一个国家或地区在不引起土地退化,或不对土地资源造成不可逆负面影响”,是各种土地承载力定义中关于稳定性的公共项和关键项。“不对土地资源造成不可逆负面影响”作为稳定性的规定表明:“生态环境稳定性与土地承载力反向关联”,“间断平衡”由是成了一个逻辑的推论——土地承载力也即人类活动的增加会“对土地资源造成不可逆负面影响”,进而导致人口与环境均衡的中断,否则,稳定性的设定便成了“多此一举”。

土地承载力与生态/环境稳定性的反向关联,给人类系统打上了“自削弱”,也即土地承载力增加,生态/环境稳定性减小的“印记”,而使人口与环境的“间断平衡”具有了逻辑的必然性。而承载力与稳定性的反向关联,又是生态系统性质与“生态演替”的理论和逻辑必然。生态系统的产出指净生产量,与土地承载力相对应;支持力由总有机物质和生物量与单位能流量的比率表示,是形成生态环境稳定性(生物多样性、营养关系、内部共生、营养物质保存等)的物质基础。

对总有机物质一定的生态系统来说,产出与支持力/稳定性处于反向关联之中——系统的产出愈多,用于形成支持力和稳定性的生物量便愈少,支持力和稳定性便愈低。如高产、低稳定的人工栽培的果树和低产、高稳定的野生品种。在生态演替或系统发育中,产出与支持力/稳定性的反向关联展现为:随着从幼年期向成熟期的过度,即正向演替中,系统的产出减少,支持力和稳定性(总有机物质、生物多样性)增加;反之,在逆向演替中,系统的产出增加,支持力和稳定性减小。如处于幼年期而高产、低稳定的农田,处于成熟期而低产、高稳定的原始森林。

对这一理论和逻辑必然性验证的全球性基本事实是,第一次(1万年前)农业特别是以来土地承载力(系统产出)的增加与生态环境稳定性(系统支持力)的相应下降,人类系统规模的扩大与自然系统规模的相应缩小。

系统抵抗力稳定性/生态韧度,也即抵抗干扰、保护自身结构和功能不受损伤的能力的存在,使一定限度(历史极限)内生态环境稳定性的下降并不构成对土地生产力增加的限制,而只表现为两者“剪刀差”的扩大。而当“剪刀差”的扩大超过生态韧度后,土地承载力便会因自然基础的破坏(生态环境严重退化)而显著下降,(被推向“峰顶”的)人口与环境的均衡也就由此中断。为人口与环境“间断平衡”一次次提供历史见证的,是以王朝更替、人口波动为表现的农业文明在历史上兴与衰、毁灭与重建的周期性循环。

当代对化石能源、矿产资源的大规模利用,(暂时)结束了人口与环境的“间断平衡”,特别是农业文明大起大落的人口波动模式,且土地承载力得到显著而不断的增长:一是土地生产力的显著提高;二是抵抗自然限制(自然灾害),保证在生态环境退化情况下土地生产力增长能力的显著提高。而不可更新资源在根本上的有限性和耗损性,则同时也规定了土地承载力在这两方面能力提高的有限性。因此,当不可更新资源枯竭之后,人口与环境“间断平衡”的模式将会重现;系统抵抗力稳定性即生态韧度的有限性,同样会使土地生产力在达到化石能源、矿产资源有限性规定之前突破生态环境稳定性的极限而导致系统崩溃。由于人口、经济已被显著增长的土地生产力推向了大规模的高位均衡态,两种情景下人口与环境均衡中断带来的“雪崩”都可能是灾难性的。

“均衡”是一个古老而又年轻的思想。当柏拉图(公元前360年后)指出虽然羊只数量很少但却能维持相应也很少的牧羊人的生活时杏彩体育,是在讲均衡;当约瑟夫·汤森(1686)叙述胡安·费尔南德斯岛上山羊与猎狗的故事时,也是在讲均衡;当福格特(1949)提出土地承载力,艾里奇、约翰·霍尔登(1964)提出环境冲击量时,依然是在讲均衡——潜力与阻力、冲击力与支持力的均衡。人人都在讲均衡——人口与食物、经济与资源环境,或对土地承载力的不超越,并以为只要保持均衡,就能够保证可持续性。

然而,文明演替所展现的史实却是人口与环境的“间断平衡”,持续性的症结是均衡态的规模而非均衡本身,即是问题的解。柏拉图(少量牧羊人与少量羊)的均衡与马尔萨斯(近十亿人与相应食物)的均衡,马尔萨斯的均衡与当代(60亿人与环境)的均衡,当代的均衡与后代(90亿或100亿乃至120亿人与环境)的均衡,显然是有天壤之别的。正如伽利略在1638年所指出的:一匹马从高处掉下来会骨折,一只狗从同样高度掉下来则不会受伤,一只蚂蚁从月亮的距离掉下来同样不会受到伤害。对均衡态的规模和在持续时间上的稳定性,尼古拉斯·乔治斯库-罗根早在1961年就提出了质疑:“世界在某个人口规模下——比如10亿或450亿——能维持多久?我们只有提出这样的问题,才能发现人口问题多么复杂”。莱斯特·布朗在与哈佛大学经济学家塞厄多·帕纳亚图交换意见时也提出类似的问题:一个每年破坏1600万公顷森林,增加9000万人口(其中5000万降生在基本生态系统已经超出持续产出的国家),向大气排放60亿吨碳,把600万公顷良田变成荒漠的经济系统,是否可以支撑进步?

尼古拉斯·乔治斯库-罗根(Nicholas Georgescu-Roegen,1906-1994),美籍罗马尼亚生态经济学家。著有《熵定律和经济过程》(Entropy Law and the Economic Process,1971)等。他将热力学中的“熵”概念引入经济学分析,强调经济活动对自然资源的依赖性和自然资源的稀缺性,认为如果没有新的能源形式被利用,那么对低熵资源的争夺会随人口压力增加而导致社会冲突的爆发。[图源:

人口问题的本质在很大程度上是个规模问题,而非人们通常讲的发展问题。人口问题,既如哈丁所言无技术解——“人口问题不能从技术上解决,就像赢‘五子棋不能从技术上解决一样’”,也不存在经济解和制度解——对由规模带来的各种人口问题,经济和制度只能治标且作用有限。

由规模导致的各种人口问题具有普适性,与社会制度、经济体制无关。发展中国家有,发达国家也有;资本主义有,社会主义也有;计划经济有,市场经济也有。面对资源的“真性短缺”,被人们视为“万应灵药”的市场经济也同计划经济一样无能为力。

当人口问题被视为发展问题而源于发展不足时,通过经济扩张解决人口问题便成了逻辑的必然。对小规模的共同体而言,这也许是可行的;但对一个规模庞大而人口过剩的共同体来说,经济扩张便会“失灵”,从而难以摆脱“高位—低水平均衡陷阱”,“人口问题在本质上是个发展问题”的命题也因此失去了凭据。

其一,人口过剩把共同体拖入“高位—低水平均衡陷阱”,并在很大程度上阻碍经济起飞;其二,庞大而人口过剩共同体的经济扩张,往往在很大程度上伴随着对资源的过度利用和对环境的“透支”,而这样的经济扩张既是不可持续的,也难以有效解决由人口规模引致的各种问题:中国谷物产量自20世纪90年代以来即取代美国而居全球第一,但“粮食安全”依旧是悬在国人头顶之上的“达摩克利斯之剑”;孟加拉国的经济显著“壮大”了,但也未能摆脱“高位—低水平均衡陷阱”,一直处在贫穷之中。正如唐奈勒·H.梅多斯等所指出的:“贫穷是无法通过无限制的物质增长终止的;它必须通过人类物质经济的收缩来解决。”

自然物到人工物转化效率“天花板”(<100%,物质能量守恒定律的规定)的存在,使技术进步对资源的节约是有限的;而技术的物质、能量耗散指向,也即本质上的时间节约——在单位时间内把更多的自然物转化为人工物,或用更少的时间把一定自然物转化为人工物,则规定了技术解决/技术拯救对系统规模扩大的推动,并使之陷入难以摆脱的“规模泥潭”:一方面是大规模吸纳(耗散)物质、能量而使可持续发展物质基础急剧减少的“技术黑洞”;另一方面是通过对物质、能量的大量耗散,把社会推向更大规模、更为复杂、更加不稳定的“技术陷阱”。对庞大规模人口的危害,查尔斯·哈珀在数十年前就已指出:“庞大的世界人口数量(将会在下个50年翻番并可能在下个世纪增加3倍),意味着我们将会有更少的选择余地、更少的斡旋空间,一个级别更低的资源基础和比以往历史更缺乏从环境损害中吸收和恢复的能力”。

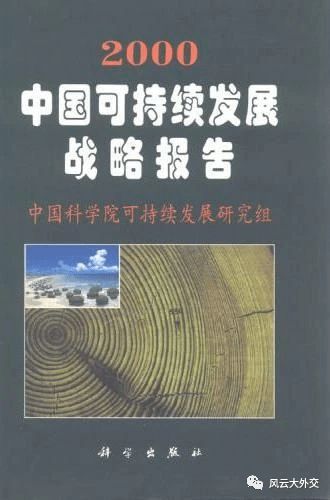

与一个大规模人口相联系的,一方面是“规模效应”形成的巨大环境冲击量和生态环境的严重退化;另一方面是“分母效应”对人均生存资源的大幅度削减——发展的自然、社会基础和选择空间由此受到与规模正相关的“人口侵蚀”。而一个小规模的人口则可极大地减弱对共同体自然及社会基础的“侵蚀”,并提供相对多的选择机会。 孟加拉国是人多致贫的典型,其发展成果被“人口浪潮”(1950—2010年,人口由0.42亿增至1.62亿)“淹没”:2010年,经济密度是62.8×104美元/平方千米,为澳大利亚(16.0×104美元/平方千米)的4.55倍,人均GDP为638美元,只有澳大利亚(55360美元)的1/86。其根本原因即是“分蛋糕”的人太多:人口密度为1246人/平方千米,是澳大利亚(2.9人/平方千米)的430倍。

人少地广、资源人口比高是美国成为世界大国和全球最大粮食供应国(提供全球40%以上的贸易谷物)的基础与前提。1988年,美国谷物的消费超过了生产,原因是当年谷物产量因严重干旱减少了1/3——与常年谷物出口量大体相当。若美国人口同印度或中国一样多,美国还能“挟粮食以令诸侯”吗?世界谷物市场,尤其是美国社会在1988年还会那样平静吗?显然,低密度的人口既为美国,也为世界(一百多个国家从北美进口粮食)提供了选择机会。

1991年苏联解体,人们普遍对俄罗斯的前途感到担忧。但时隔不久,俄罗斯便在国内外不看好的氛围中迅速而令人瞩目地崛起了——以国际能源的强势需求为背景,利用石油(约一半产量用于出口)和天然气。这里同样有类似的问题:若俄罗斯的人口同中国或印度一样多,俄罗斯还会有石油和天然气可供出口吗?石油对俄罗斯而言还会是一张坚挺的“王牌”吗?我们绝不能忘记,除了石油和天然气,普京的底气、俄罗斯的强势崛起和往日雄风的重振,还在于俄罗斯只有少量的人口。

我国粮食生产的艰巨性根源于生产资料的有限性(稀缺、易耗竭和低更新)、气候资源的局限性和生态环境严重退化的国情:耕地少、质量不高,水土地域(特别是南北)组合差,水、光、热时空匹配程度低,农业自然灾害多。粮食生产的艰巨性则展现为:1968—2010年,中国的经济产出(GDP,按不变价格计)增加了19.59倍,年递增率为18.11%,而粮食产量在投入大量不可更新的石油资源(化肥、农药、机械动力)和巨大努力下只增加了0.69倍,由3.05亿吨增长到5.46亿吨,年递增率为1.84%,仅为GDP增速的1/10。

人口压力下粮食生产的外部性表现为:扩大耕地,投入化肥、农药,修建水利工程对生态环境和农业生产条件退化的加剧,导致荒漠化、森林和湿地缩小、土壤流失和肥力下降、水资源枯竭和水文条件改变、自然灾害频发、污染和生物灭绝。全国生态环境的总体恶化,包括了长江流域自20世纪90年代以来接二连三的洪灾,尤以1998年为著的洪水灾害在很大程度上即是在人口压力下过度垦殖的结果。

全球变暖对中国粮食安全在未来的挑战来自两个方面:种植业生产能力总体下降、粮食产量大幅减少和极为严峻的国际粮食形势。据科学技术部、气象局、中国科学院等12个部委编写的《气候变化国家评估报告》,2030年全国种植业生产能力在总体上会减少5%—10%;至21世纪后半期,主要农作物如小麦、水稻、玉米产量最多可下降36%而严重危及粮食安全。与此同时,全球变暖导致的世界农业生产力大幅下降和粮食产量的严重减少,又会使我国的粮食安全面临更为严峻的国际粮食形势。 这里还要强调的是,虽然1985—2010年全国粮食生产增加了44%(1.66亿吨),但绝不能由此对《气候变化国家评估报告》的预测掉以轻心:近二十年来粮食产量的增加相当程度上受益于气候变暖的早期效应,特别是农牧分界线北移带来的垦殖规模扩大。1992—2010年,吉林、黑龙江的粮食播种面积增加了26.0%(955.4×103公顷)和55.9%(34106.3×103公顷),粮食总产量分别增加了54.5%(1002.2×104吨)和111.8%(2646.5×104吨)。而随着气温的进一步升高,气候变暖的早期增产效应(CO2浓度上升,光合作用增强)将会消失。

庞大规模的人口是对中国粮食安全最为根本和最为持久的威胁。第一,人多地少迫使人们高强度利用土地而加剧了粮食生产的外部性,形成对农业基本生产条件破坏的持续性压力。第二,“分母效应”对人均占有在根本上提高的障碍,使世界第一粮食生产大国在养活其国民上举步维艰,粮食安全问题始终得不到根本性的解决。1968—2010年,我国粮食总产量增加了0.69倍,年递增率为1.84%;人均量仅增加了0.28倍(90千克),由319千克到409千克,年递增率为0.68%,只有粮食总产增速的42%。第三,“规模效应”对粮食消费的巨大压力使中国只能“自己养活自己”,由此减小了利用世界谷物市场调整经济结构的灵活性。

耗散(强度、规模)与系统规模正相关;稳定持续的时间长度是可供利用资源与资源利用/耗散(强度、规模)的函数——对一个物质、能量给定的系统来说,稳定持续的时间长度与系统的规模反相关。唐奈勒·H.梅多斯等即明确指出:“如果社会仅仅对六个月或者一年的时期有兴趣,世界模型表示几乎任何水平的人口和资本都可能维持。如果时间范围扩大到二十年或者五十年,选择的机会就会大大地减少,因为所有的‘率’和‘水平’必须加以调整,确保在那一段时期中投资率不会受到资源可得性的限制,或者死亡率不会受到污染或粮食不足的无法控制的影响。一个社会宁愿保持平衡状态的时间愈长,那些‘率’和‘水平’一定愈低。”

唐奈勒·H.梅多斯(dows,1941-2001),美国环境科学家、教育家。著有《增长的极限》(The Limits to Growth,1974)等,认为技术进步只能延长而不能阻止资源消耗的过程,要使世界免于崩溃,必须停止人口和工业资本的增长,使人口和经济在零增长下达到全球均衡。[图源:

由持续性的症结是规模而非均衡带来的问题是:把人口维持在多大规模上,中国的环境—资源—经济—社会系统才是稳定和可持续的?鉴于不确定性,给出的回答只能是这样的:土地生产力可支持15亿人口(短时间里或许能养活18亿人),那必定也能支持10亿、5亿和2亿人口,但不同规模下系统所能稳定持续的时间长度显然因规模变化呈指数递减/递增。15亿人口规模下的现代化,无疑是穿着“大皮袄”、“大头鞋”跑“马拉松”;而与3—4亿人口相关联的,则会是更多的选择机会,是人与自然的和谐共处,秀美的山川和“任凭风浪起,稳坐钓鱼台”的安全感。

我们面临的困境包括两个方面:一是由“分母效应”导致的“富饶的贫困”:面积广大、资源丰富而人均资源占有量甚低,世界前列经济实体与低人均国民收入相对应;二是“规模效应”对发展的障碍:人口—资源—环境瓶颈,被扩大的环境冲击量和低可持续性——与人口规模相应的资源、能源消耗,污染生产和生态环境退化。实施具“釜底抽薪”功能的缩减人口战略,可极大地弱化人口的“分母效应”和“规模效应”,消除“富饶的贫困”而显著改善国民生存状况,极大地减轻资源、生态环境压力而显著克服人口—资源—环境瓶颈,从而彻底改变“人口多、耕地少、底子薄”的基本国情。 缩减人口,是可持续发展最根本的选择;对保持灵活性来说是最“便宜”和最具“功利性”的选择,可极大地增加我们选择的机会;从减小对人和生物巨大的“空间胁迫”看,还是最道德的选择。

对一个15亿的稳定人口来说,从理论基础上看,“人口—环境均衡论”、“零增长—可持续人口论”、“常量人口—压力消失论”和“人口冬天论”皆是站不住脚的;从实践层面看,由于违背相关人口规模理论,使人口与经济长期处于大规模高位均衡态是不可持续的。 把控制人口数量过多或缩减人口作为中国人口发展的新战略任务,既是中央、国务院关于“人口过多仍是我国的首要问题”科学论断的逻辑结论,也是可持续性的症结在于规模而非均衡以及人口规模问题(在长时间段中)不存在技术、经济、制度解的理论使然,更是中国“人口多、耕地少、底子薄”基本国情的现实规定。3—4亿的小规模人口既能有效改变基本国情而克服人口—资源—环境之瓶颈,又可保证粮食安全,体现人少的优势、“釜底抽薪”的功能而保持灵活性。由是,实施人口负增长战略、缩减人口规模便成了中国可持续发展的唯一选择。而选择一个15亿的稳定人口,必定会断送中华民族的未来;选择一个3—4亿的小人口,中国才会有光明的前途。借用莱斯特·布朗的话来说:中华民族的命运不是掌握在经济建设者手里杏彩体育,而是在人口和计划生育工作者手里。

当把控制人口数量过多或缩减人口作为人口发展战略时,控制人口数量的任务即刚刚起步,遏制人口数量过快增长和作为必经阶段的人口“零增长”,只是向控制人口数量过多或缩减人口战略的过渡和序曲。需要我们高度警惕的是:在人口实现“零增长”前,人口总量将继续增长并在实现“零增长”时达最大值;人口的“乘数效应”也将因经济总量在今后的巨大扩张和消费水平的显著提高而变得极为显著。世界银行与中国国务院发展研究中心联合完成的《2030年的中国:建设现代、和谐、有创造力的高收入社会》报告称:中国的经济总量可在2030年达成全球第一并跻身高收入国家行列。由是,今后二三十年,环境冲击量和人口对社会、资源、环境的压力将增至极大,从而达到生态环境最危机的关头:或环境继续恶化而使河山“满目疮痍”,或扭转“总体恶化”态势而为子孙后代留下一个建设“秀美山川”的环境基础。

《2030年的中国:建设现代、和谐、有创造力的高收入社会》,世界银行、国务院发展研究中心联合课题组著,经济管理出版社,2013年。

自索维提出“人口冬天论”以来的半个世纪中,“老龄化就是衰亡”,老龄化等于缺乏活力,老龄化使生产力低下、社会负担过重、有碍投资、影响经济发展等的声音和论争便不绝于耳。而基本的事实却是:从时间维度看,近代从未出现过人口老化与经济发展的负对应,存在的倒是人口老化与经济发展的“并行不悖”——自法国第一个(1866)步入老年社会以来的140多年间,欧洲的人口老龄化一直居世界最高水平之列,而经济却不断发展;从空间维度看,人口老龄化在空间上与经济发展水平正对应——老年型人口与发达经济并存,发展中国家的人口则多为年轻型。正如戴利所指出的:“人们经常议论老年人口的保守性和特征,年轻人的进步的活力,这都是无稽之谈。”

人口老龄化是一个困扰社会经济发展的大问题,必须认真对待,但更令人担忧的是由“谈老色变”所呈现的恐老症。“21世纪将是老人社会”、“人口老龄化的顽症正在吞噬日本”、“人口稀少的东欧地区将会空无一人”……在中国,则是铺天盖地而来的“婴儿荒”、“反向人口炸弹”和“老龄化陷阱”等。 恐老症形成的症结是对问题的夸大。按≥65岁的国际通用标准,中国2000年的老年人口为0.88亿,而有人总喜欢按≥60岁的标准说成1.30亿而使之增加46%。恐老症的影响包括两个方面:一是造成对问题的模糊认识和错误判断,如“四二一”人口结构、老年负担过重、劳动力短缺、“老龄化陷阱”等;二是制造虚假信息、混淆视听、误导决策,把老龄问题的应对引入加速社会危机的歧途,如全面放开二胎生育等。

某个家庭因某种原因多生一两个孩子,某一地区为合理年龄结构而全面放开二胎生育,都不会造成大的、全局性的影响,且范围越小影响便越小乃至可以忽略不计——人们可通过交换获得食物和生存资料。任一理性决策者(理性人、家庭和领导集团)都会这样做,且在局部具有一定的合理性,是一种理性决策;对一个小规模的国家、民族来说,这样的“隔离决策”(行为主体在未协商情况下各自作出的决策)也同样可以是一种理性的行为。

当每个理性决策者都这样做时,这些发生在低层级、小尺度和部分的,影响不大乃至可以忽略不计的,在理性指导下的“隔离决策”则会由于相互作用、转移而演变成国家、全球的行为和高层级、大尺度、整体性的问题。于是,如同“集腋成裘”那样,产生的影响便具有了灾难性,导致对国家、生物圈支持能力的超越,进而使民族和人类陷于生存危机,大家都不再能通过贸易获得粮食和资源了。

这是一个“合成谬误”的生成过程。在这个过程中,低层级、小尺度、部分的理性决策被合成为高层级、大尺度、整体性的非理性决策——“合成谬误”(“合成谬”)。“合成谬误”的生成过程,即是决策主体的非理性化过程:在一般意义上,理性人变成了非理性人;之于个体,理性决策者变成了非理性决策者;之于群体,则是集体无理性的生成。 提高出生率以应对老龄化无疑是饮鸩止渴:既无益于当前,又会给未来造成更加严重的人口老龄化和人口压力。由是,全面放开二胎生育和以提高出生率为必要条件的人口数量控制与结构调整并举的主张,也就具有了灾难性。(作者:原华荣,浙江大学中国西部发展研究院(环境与资源研究所)、人口与发展研究所教授、博士生导师;朱中仕,男,本文发表时为浙江大学人口与发展研究所博士研究生)